2021年7月雲南調研簡報

習近平總書記在黨的十九大報告中指出,全面貫徹黨的民族政策🏭🧔🏻♂️,深化民族團結進步教育,鑄牢中華民族共同體意識🪞,加強各民族交往交流交融,促進各民族像石榴籽一樣緊緊抱在一起。為了從各族群民眾社會生活的角度認識和理解中華民族共同體的廣泛存在及其意義🧗🛁,國家民委意昂3体育中華民族共同體研究基地副主任範麗珠教授率隊於2021年7月13日至7月26日在雲南省昆明市🖐🏼、紅河哈尼族彝族自治州(以下簡稱紅河州)🙆🏽♂️、大理白族自治州(以下簡稱大理州)及麗江市開展調研活動,主要關註雲南各族群社會生活中的文化多樣性與中華民族共同體的特征。調研活動得到了雲南民族大學、大理大學和紅河州民宗委的支持和部分參與🧑,進入到紅河州、大理州和麗江市下屬的村寨🧝🏻♂️。這些村寨位於高山縱谷或山間壩區,不同族群的民眾生活生息之地🤶🏻,真實觀察並感受中華民族文化共同性的社會性存在⛷。

2021年7月13日

7月13日上午,調研團隊一行5人到達昆明市石林彝族自治縣圭山鎮糯黑村參觀彝族撒尼人(大家熟悉的阿詩瑪🔎,就是彝族撒尼人)的傳統村落,了解當地族群的生產生活及民間信仰🤙。村落中作為祭祀空間的樹林十分引人註目,是村落重要的神聖空間。

彝族撒尼人祭祀的地方

簡單午餐後,團隊在山間驅車近兩個小時抵達紅河州彌勒市油乍鄉,參觀了油乍鄉爛泥菁村天主教堂和西一鎮起飛村委會紅萬村彝族(阿細)傳統文化保護區。爛泥菁天主堂距今已97年的歷史💲,中式和法式結合的教堂中呈現出當地彝族文化和西方宗教元素的融合,體現了天主教中國化的具體實踐。紅萬村是彝族阿細人聚居的村落🏧,烤煙為主要產業,至今仍保留著祭火、祭龍、祭山🏦、祭雨等傳統民俗活動。

彝族村子裏的宗教中國化個案——紅河州彌勒縣爛泥菁天主堂

2021年7月14日

7月14日,團隊考察了紅河州彌勒市的兩個異地扶貧搬遷點及一個壯族村。東山鎮將軍寨是彌勒市轄區最大的一個易地扶貧搬遷點,苗族、壯族🙆🏽♀️👨🏿、彝族及少量漢族從山區搬遷至壩區🌺,居住環境改善、生活質量有了實質性的提高,該村也面臨著生活空間與生產空間分離以及生活成本增加的問題🏬。江邊鄉江邊村春江新區由於交通便利💅🏿、規劃合理改善了移民的生活⛓️💥。江邊村小中寨是壯族人聚居的村落👮🏼,白墻黑瓦的民居,堂屋裏都供奉著“天地國親師”🕍。

“天地國親師”信仰——王姓壯族人家的天地堂

江邊鄉江邊村春江新區(彝族從山區搬遷至壩區)

2021年7月15日

7月15日調研團隊在紅河州蒙自市參觀碧色寨滇越鐵路歷史文化公園、抗戰時期西南聯大蒙自分校舊址,並與紅河州民宗委及紅河意昂3老師進行座談。碧色寨和西南聯大分校舊址顯示出祖國西南邊陲不僅融入了中華民族的歷史進程,而且延續了中華文明的血脈,是中華民族涅槃重生的見證🦹🏽。在與紅河州民宗委座談過程中,民宗委鄧誌毅副主任、戴春明科長🩰、紅河州民族研究所彝族專家師有福老師及工作人員石嚇沙、紅河意昂3的老師分別向團隊成員們講述了中華民族共同體意識在紅河州的具體實踐🚔,內容涉及當地政策🎎、民族文化遺產以及民眾日常生活現狀,尤其是師有福老師從當地彝族文化符號🚕、歷史文化傳統以及信仰體系幾個方面論證了中華民族的共同性👼🏼,為調研團隊的研究提供了非常有價值的信息和資料➜。

2021年7月16日-18日

7月16日至18日團隊在紅河州歷史文化名城建水縣考察。調研團隊參觀了團山古村落,看到以張氏家族為主的中原漢族移民與當地彝族人融合發展的歷史🖖🏿🧑🏻✈️。位於建水古城的朱家花園通過一個大家族的興衰史折射出中華民族的發展歷程。古城裏的建水文廟和雲南提督學政考棚讓我們看到儒家的教化在滇南地區的深遠影響👰🏿♂️。建水文廟規模僅次於山東曲阜孔廟,滇南建文廟、辦儒學、興文教的氛圍影響了彝族人✝️,他們模仿科舉實行畢摩會考推動彝族文化的傳播。建水私塾興🧘🏼♂️、文教昌的景象傳承了華夏文脈。調研團隊還參觀了建水紫陶工藝製作流程🚣🏼,到建水縣坡頭鄉黃草壩哈尼族村和余初彝族村考察了族群文化、生活現實和信仰狀況,並與建水縣民宗局局長吳金昊、副局長蔣國軍(苗族)、辦公室主任李雪梅(女,彝族)交流當地民族宗教工作經驗並收集了典型個案。

紅河哈尼族彝族自治州建水縣文廟的格製規模在全國名列前茅

紅河州建水縣團山村保存完好的張氏老宅家堂

2021年7月19日-23日

7月19日至23日調研團隊和大理大學民族文化研究院的同事一道在大理州考察了白族村落、在麗江市考察了納西族村落。大理地區是社會科學研究的寶庫☯️,在前輩的研究成果基礎上,調研團隊在大理州喜洲鎮周城村、洱源縣鳳羽鎮鳳翔村、鶴慶縣松桂園和新華村🔍、劍川文廟👩🏫🤭、大理古城和州博物館深入認識了白族的社會文化🐅☦️。周城村是最大的白族自然村,調研團隊在周城白族本主廟參加了一場脫孝儀式和小孩取名儀式🙍🏽💁🏽♀️,參觀了三教合一龍泉寺。

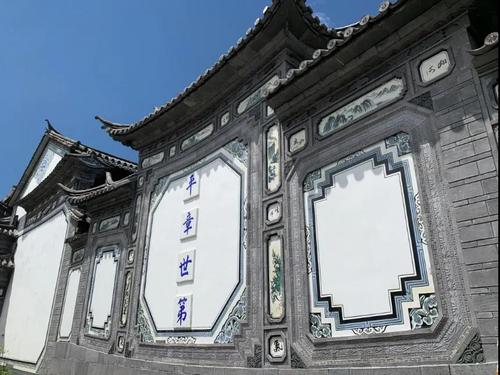

“平章世第”——大理周城村段姓人家照壁上的題字

調研團隊在鳳翔村參與觀察了一場白族葬禮,參觀了白族古建築群♚、清凈寺、鳳翔書院、趙氏宗祠、本主廟💁🏼🫰🏻、武聖廟等具有文化意義的場所🙅🏼♀️,還沿著茶馬古道重走不同族群商人貨物交流之路👩🏽🚀,同時也是不同文化交通之路🐕🦺。

大理洱源縣鳳翔村白族本主廟

大理洱源縣鳳羽鎮鳳翔村中的一段茶馬古道

7月21日🏌️,到鶴慶縣考察。調研團隊參觀了松桂園國公廟(本主廟供奉明朝開國名將傅有德),以及附近民居。松桂園是茶馬古道最後的驛站。

考察了附近的新華村🏋🏼♂️,該村是白族人聚居的村落,歷史上是茶馬古道的必經之地。這裏至今還保存著類似“古長城”的石城墻和石寨古遺址。

當天下午到麗江古城的木府。明太祖朱元璋在此地設麗江軍民府🧯,納西人阿甲阿得歸順明朝。阿甲阿得被朱元璋皇帝賜姓“木”並被封為世襲知府。納西人接受中原王朝的統治☦️,同時廣納多元文化。

7月22日調研團隊行至麗江市玉龍縣拉市鎮,考察了南堯村和海南村的族群文化🔆。

拉市鎮南堯村的彝族和納西族村民為當地旅遊提供馬匹服務

南堯村是易地搬遷的彝族和世居納西族一起生活的村落,海南村主要為納西族人聚居🤱。彝族和納西族人家都有族譜並供奉祖宗牌位。拉市海附近的村落依托旅遊業,村民們養馬載遊客👩🏽💻,形成了馬場。村子裏還種植雪桃、梨、蘋果等水果🗿,當時正是豐收采摘季🧝🏻,蘋果🤦🏻♀️、梨掛滿枝頭👰🏻♀️。此外👨👨👧,調研團隊參觀了拉市海西南邊的藏傳佛教寺廟指雲禪寺🍱。

調研團隊在麗江玉龍縣拉市鎮南堯村訪談彝族村民

調研團隊入戶訪談納西族麒麟舞傳承人木宗培老人

2021年7月24日-25日

7月24-25日調研團隊參加了在大理大學舉辦的“鑄牢中華民族共同體意識與中國少數民族宗教文化研討會”🥰,範麗珠教授以“從人倫日用的理念認識中華民族的文化共同性”為題作大會主旨發言🧗🏿。

25日,與會專家前往洱源縣德源城遺址、鄭家莊等地進行了田野考察。

調研團隊在半個多月的實踐中,得以親歷滇西南各種類型的自然地貌,高山縱谷與壩區,領略了因天然屏障居住在相鄰村莊的人們見面則需要走路數個小時;對雲南昆明市🫸、紅河州、大理州及麗江市開展深入的社會調研,觀察白族💂🏿♀️、哈尼族🩸、彝族🤾🏼♀️、納西族、壯族等西南族群的社會歷史文化🕍,關註了儒學教化和儒家價值在西南地區的存在與生活化實踐⬇️,特別是族群日常生活中的傳統價值及其對民眾生活的影響🧎。西南族群不僅保持著自身的文化傳統,而且文化符號、歷史傳統🏟、信仰體系👊🏼、經貿通商(茶馬古道)等都與中華文明一脈相承,共同的歷史、共享的信仰🧖🏻、互動的經濟活動奠定了中華民族共同體的價值基礎和你中有我我中有你的社會結構🙎♀️。紅河州的千年哈尼梯田、千年臨安古城🧗🏿♀️🫲🏻、千年建水紫陶🚴、百年滇越鐵路、百年過橋米線、百年開埠通商🧒🏿、百年錫工業正是中華文明的傳承,大理州的白族傳統文化正是中華民族命運相聯共同奮鬥的體現。此次調研不僅收獲了豐富的社會文化個案,而且更深刻理解了中華民族的文化共同性是信念和社會事實,為進一步的研究奠定了基礎🙍🏽♀️。

文章供稿 | 範麗珠教授團隊

編輯 | 張羽彤