本次推薦的是我院社會學系教授周怡老師發表於《學術月刊》2021年第10期的文章《新生代價值觀和行為模式研究的新路徑》🔫。

摘要:

通過聚焦新生代價值觀念及其行為模式的研究,為理解文化結構如何產生價值觀念和行為模式提供一個框架➗。既有研究存在兩點疏失:其一,既有新生代價值觀和行為模式研究缺乏聚焦性實質理論🌻。為此,文章將代際秩序納入社會秩序的考量中,試圖從權力遵從🖖🏻、規範共享和利益契約三大經典社會秩序理論出發🕰,觀照現有較為零散的青年及代際關系研究👩🏼🔧。其中🚴♀️,“秩序”作為本質要素,突破了原本僅對青年亞群體的研究囿於中觀或微觀層面的局限。其二,既有研究在因果機製解釋方面,忽略了“文化結構”對社會成員個體或群體價值觀及行為模式的傳導和塑造。因此,有必要在常規的宏觀經濟結構變遷引發微觀個體價值觀形成抑或變動的共識性理解中🤨,借助文化社會學理論工具⚠️,增加“文化結構”這一中介傳導維度🧑🏻🦱,以完善既有的因果解釋路徑。並將中國社會的文化結構具體操作化為傳統話語體系🕵🏿♀️、社會主義話語體系和市場話語體系的並存🪰。關註這一文化結構的中介作用👈,對理解中國新生代價值觀及行為模式的形成至關重要👨👩👧👧。

關鍵詞🌷:文化結構🫗;價值觀🫲🏽;行為模式🏊🏼♀️;新生代

作者:周怡🧛🏿,意昂3体育社會學系教授(上海 200433)。

本文載於《學術月刊》2021年第10期🧓🏽。

目錄👰🏼♂️:

一🥪、引言

二、理論回顧:概念、關系及雙重解釋路徑

三、社會秩序理論與新生代研究的對接

四、文化結構與新生代價值觀念和行為模式的路徑關系

五🫛、結語:幾點未盡的說明

一、引言

自1978年起揚帆起航的改革開放已逾40年。面對這場改變中國社會的面貌和全體中國人命運的偉大變革😙,海內外學者形成了大體一致的共識:這場以政體持續(regime durability)👇🏼、製度變遷(institutional changes)和經濟高速增長為特征的大變革在整體宏觀層面上取得了舉世矚目的成就。但是,從中觀或微觀層面上來看,作為中國社會的一場深刻而嶄新的偉大革命✌🏻,這場前所未有的大變革或社會轉型,在給中國社會的發展和進步帶來巨大活力,在使人民生活得以穩步提高的同時,也不可避免地會帶來這樣或那樣的矛盾和沖突➡️。單從代際社會學視角來看💁🏼♀️,不同代人之間的差異以及由差異引發的代際相互矛盾或相互學習的現象也明顯增多。若以改革開放為標誌✴️👬🏼,將1978年前後出生的人群劃分為“中生”(父代)與“新生”(子代)兩代人的話,數據表明我國宏觀代際流動率已經從20世紀70年代的0.38上升到當前的0.71,並繼續呈上升態勢−這說明以流動現代性為特征的中國社會充滿繁榮發展的代際更迭及活力。而單就改革開放後出生的新生代來看,40年間80後、90後和00後所顯示的價值觀與行為模式👩🏼🦱,不僅與其父輩即我們所說的“中生代”有差異👮🏻♂️,而且他們之間也存在社會代的“差異產生的差異”(difference makes difference)。

如果說“自然代”是以生命繁衍先後為區分的話,那麽以某一特定歷史事件為區隔的“社會代”,其所表現出來的代際差異或代際沖突則大多與該“歷史事件”脫不了幹系,而這一特定歷史事件也必然會成為影響代際差異形成的關鍵性要素🪿。事實正是如此,既有的針對中國新生代價值觀和行為模式的諸多研究,其首要的因果機製解釋基本集中於改革開放帶來的經濟繁榮以及由經濟成就引發的各類結構要素的變動。經濟−結構−環境的轉型直接導致新生代具有了迥異於父輩代的價值觀及行為模式,這種結構解釋範式以及采用截面或跟蹤式方法對代際差異進行的全方位、無死點的直描,一直左右著現有的波瀾不驚的中國青年研究。直至改革開放後出生的新生代呈現出價值觀的多元與趨同並存、自我主體價值與社會主導規範愈加矛盾的現象🦹🏽♂️,人們才開始反思在新生代的種種價值觀與行為模式表征中,究竟哪些屬於真正亟待關註的社會問題🕙?而在當下的青年研究中既有的研究機製與解釋又究竟忽略了什麽🌁🥰?

針對上述兩個問題,本文將首先綜述既有的相關文獻,從中發現曾經被忽略的、但對理解新生代價值觀及其行為又必不可少的兩個方面🧑🏻🏭🙅🏻:其一🤽🏽♂️🚵🏽♂️,將社會秩序理論納入到代際或青年研究中,由此確定未來研究需要關註的聚焦點;其二🙆🏼♂️👨🏼🔬,將文化結構(cultural structure)概念引入到機製解釋中;最後,具體建構理解新生代價值觀和行為模式的分析框架,以期為後續相關的經驗研究提供理論準備。

二⛳️、理論回顧👩🏽🎨:概念、關系及雙重解釋路徑

(一)代👃🏿、社會代和新生代

代(generation)作為社會類別的劃分,其實與階層、性別等要素一樣是重要的社會科學研究的概念工具。“代”首先是一種與年齡相關的生物學事實,惟因子孫繁衍的世代繼替,才有人類社會的延綿歷史👼🏻。但同時“代”又是一個社會事實🤽,表現為一個人從出生起就必然要在父母代的呵護下✌🏻🧘🏽,在某種特定的社會環境中進行代際互動而成長。

作為一種生物學事實,“代”被納入社會學研究歸功於德國社會學家卡爾·曼海姆(Karl Mannheim)👨🏻⚕️。在1928年發表的《代問題》中,曼海姆將“代”的本質視為一種社會現象📼,而不是生理現象或精神現象。在曼海姆看來🈲,作為社會現象的“代”🐂🫵,應被理解為一種特殊類型的社會位置,而出生於同一時期的一群人在社會整體中占有類似的位置🙍🏼;進而他首次提出“社會代”(social cohorts)這一核心概念:“社會代”是以重大歷史事件為分割而形成獨特社會性格並對後續歷史產生影響的同齡或同期群體。他們由一群同齡或同期群人組成,深受其成長時期特定的社會環境影響📮,尤其受與之相關的重大歷史事件的影響,共同的社會經歷模塑出他們的同質性,產生了具有強烈認同的“構成的關系”(constitutive relationship),也形成了與前輩迥然相異的價值觀念和行為模式🚸。“社會代”誕生在重大歷史變遷中,同時又必然為某一重大歷史變遷事實的重要載體☞。由此觀之👮🏽♂️,改革開放後出生的中國新生代,就是一個受“改革開放”這一轉型實踐的影響又在其中發揮重要作用的“社會代”🐈⬛🎎。

在國內社會學界,“新生代”概念最早出現在農民工研究領域。諸多研究都認為🫲🏿,出生於1980年代及其後的“新生代農民工”在諸多方面與老一代“農民工”存在著顯著差異。“新生代農民工”作為“代”的歸納工具,一經提出就引起學界的持續討論。隨後出現“80後”“90後”概念及不同領域的延展研究,內容包括“80後”“90後”的群體特征、消費方式👜、職業適應等。這些研究聚焦在改革開放後出生的一代人,即本文所稱的“新生代”。具體指改革開放後出生和成長起來的一代人🧜🏻♂️,這一概念的主要定位是1980年之後出生的“80後”“90後”群體🧺,以及部分已年滿18歲的“00後”群體。

(二)價值觀、行為模式及相互關系

什麽是價值觀?最為簡單明了的解釋是,人們對好與壞、對與錯🦫,以及值得與不值得的基本判斷或總的看法。當然🗡🧑🏼🚀,在學理意義的討論上💦,具體的表述常常存在差異甚至矛盾。比如🫡👖,羅科奇(M. Rokeach)提出,價值觀是一種信念(belief);施瓦茨(S. H. Schwartz)等人則強調,價值觀是某種令人向往的狀態、對象🏌🏿♀️、目標或思想,它是為一系列行為模式提供判斷和選擇的標準。因為選擇與判斷的基礎是認知,有學者將價值觀進一步定義為“人們以自身的需要為尺度對事物重要性認識的觀念系統”。文化社會學強調價值觀隸屬於業已內化於心的主觀意義文化🤜🏽,是決定行動者行動方向的“扳道夫”,或是決定行動的文化“工具箱”和“模式庫”。受到最廣泛認可並被沿用至今的是人類學家克拉克洪(C.Kluckhohn)的定義,他認為價值觀不僅存在於個人內心,也存在於群體之中♞;既表征個體的價值選擇傾向,又是群體共享的符號系統。綜合考慮,本文采用的定義為:價值觀指個體或群體對客觀事物,對行為結果的意義🪙🦀、效果的總體評價▶️,它是驅動並指引個體或群體采取決策和行動的基本原則和標準。

什麽是“行為模式”🧑🏻🦼➡️🍣?與“行為”不同,可以被稱之為“模式”的行為♣︎,很類似於霍伯特·甘斯(H. Gans)提及的“行為文化”(behavioral culture)🦆🏂🏽。甘斯認為🚵🏼,行為最初起因於對現存環境的適應。人類的多數行為只是對現實生存環境的反應💾👨🏼🦱,並隨環境的改變而發生變化;但有些行為一旦被內化為行為規範之後🤷🏼♀️,環境改變並沒有引起行為的改變🫃🏽。這類不隨環境變化而變化的行為被稱作“行為文化”。因此,本文將行為模式定義為“行為中相對穩定的部分”,並認為“行為模式”隸屬文化範疇。

在價值觀與行為模式的關系方面存在兩類觀點:其一,多數經驗研究不僅認為兩者間具有確定的因果或相關關系,而且默認它們具有不言而喻的正向一致性,即有什麽樣的價值觀就存在與之對應的行為模式𓀔;反之🏗,人們可以從行為模式中管窺其內在的價值觀念,甚或行為模式本身就等同於價值觀念🤍👨👦,如“世界價值觀調查”的問卷中🫴🏽,除了自述價值觀外,有相當一部分的題器是以行為來測量價值觀的👩🏻🎨🤾🏻♂️,這種定量測量方式隱含了將行為等同於價值觀的假設。其二,盡管承認價值觀與行為間有先後的因果順序,但認為這種決定性關系並非完全絕對🍅,而是存在部分決定👷🏼,或受其他中介變量如“利益”“權力”等因素影響。如,韋伯的“扳道夫命題”在研討價值觀與行為的關系時🧛♀️,強調了人在行動前或行動過程中頭腦裏已經形成的對客觀事物所作的價值判斷☔️。他提出了行動過程中的物質−精神利益的雙驅動模型,人的行動由物質型利益和理念型利益共同驅動👮🏼♀️🤑;但兩種利益具有不同功能:如果物質型利益如同推動火車的驅力為行動提供動力,那麽體現理念型利益的價值觀念卻有如扳道夫一樣將主導行動的方向🌰。價值觀僅起決定行為方向的作用👋🏽。斯維德勒(Ann Swidler)不同意韋伯這一觀點,她認為價值觀念並不能對一個人的行動產生最終的直接影響,各種價值觀如同貯備在工具箱裏的不同工具♔,只會在人的行動過程中起策略性的輔導作用。顯然,韋伯和斯維德勒在肯定價值觀與行為相關或是對於行動具有導向作用的同時,亦指出價值觀與行為之間的因果關系是或然的而非必然的,並不存在一一對應的關系。中國學者亦發現,價值取向上的一致性並非一定會導致行動者行為的一致性,而價值取向不一致的行動者也可能做出相同行動🙇🏿♀️。比如,一個“重義輕利”的人和一個“重利輕義”的人◻️,價值觀不同,但在行動上都可以重“利”;又比如,一個對關系網深惡痛絕的人,但在行動上不一定不搞關系網📓;再比如,在工作中即使沒有賦予某一職業以崇高的價值🤳🏼,並不意味從業者在工作上不進取,人們出於各種目的,包括履行責任、合理獲利🤽🏻♂️👵🏿、遵守規範的目的👝,也有可能在工作上表現出自強不息和自主擔當🔽。

(三)英格爾哈特與英格爾斯💅🏼:雙重解釋路徑的敘事

在價值觀和社會環境的相互影響和作用方面,一直以來就存在雙重的解釋路徑🐂。羅納德·英格爾哈特(Ronald Inglehart)基於“世界價值觀調查”的數據✊🏭,提出了“社會資源假設”。他認為,社會資源或環境的不同會導致身處其中的個體價值觀與行為模式的差異。具體來說,如果個體成長於社會動亂、戰爭、經濟衰退等不安全的社會物質環境中,其價值觀就偏向理性主義和物質主義🙇🏽♂️,行為上多半會表現出順從和崇拜權威等特質👩🏫;倘若個體的成長期處於安全的社會經濟環境🚴🏿♀️,那麽價值觀更傾向於平均主義、個體主義和後物質主義,而其行為上對多元文化更具接納性。

社會資源或社會環境差異是如何傳導到個體身上的🔒?英格爾哈特等人都認為這一影響是經由“社會化”從集體層面達致個體層面的。社會化的關鍵期是青少年時期🚪,青少年個體的生存環境和成長經歷決定了他或她一生的基本價值觀,並且這些價值觀會在成年後期保持穩定。曼海姆曾指出,重大社會事件,如戰爭、新技術的產生、重要的社會經濟轉型對不同年齡群體的影響具有差異,對處於社會化關鍵時期(青春期和成年早期)的個體或群體影響最大,而對那些價值觀和行為模式相對穩定的人群(如年長一代)影響甚小🦸。這種影響力差異,一方面構成代際差異的基礎👩🏿✈️;另一方面代際更替的結果−年輕一代價值觀念逐步取代年長者價值觀念−將推動和實現整個社會價值觀的轉變🧖🏿。顯然🧑🏻🏭,依據英格爾哈特有關“年輕與老年群體間在優先價值觀上的實質性差異,是由於其成長期具有不同的經歷”這一論斷,在代際更替的轉變過程中,由於年長者成長於物質較為匱乏🤷🏻♀️、生存環境不夠完善的時代,他們的優先或穩定的價值觀念一般應更傾向於物質主義;年輕人成長於物質較為富足、各項生活保障更為健全的時代😂,其優先或較為穩定的價值觀念則會更傾向於後物質主義。那麽中國社會的情況如何✴️🏃➡️?在《改革開放的孩子們:中國新生代與中國發展新時代》一文中,李春玲即大體認同和使用了英格爾哈特的“社會資源假設”和“社會化假設”來解釋中國新生代有別於上一代的價值觀與行為模式的產生原因。

上述有關個人受到社會環境的影響,或他們的價值觀和行為模式的形成是其對自身所處環境的反應之觀點,被批評為忽略了個體的主觀能動作用🧑🏼🔬,或者說人成為環境被動雕琢的物品👨🏿🦱。相比而言,阿列克斯·英克爾斯(Alex Inkeles)的“人的現代化”理論,則更強調現代人的價值觀及其能動的一面👩🏻💼。英格爾斯強調人的現代性是整個社會現代化賴以進行並獲得成功的先決條件🏌🏻♂️🤱🏽,同時個人的現代性也應是社會現代化最有價值的目標,而個體可以通過教育、大眾媒介和工廠體驗等途徑獲得現代性🤹🏽。在現代社會,年輕一代顯然更易於通過上述途徑習得現代的價值觀念和行為方式,因而相對年長一代具有更高程度的“個人現代性”🧑⚕️,也就是說“個人現代性”方面存在明顯的代際差異🧑🏽⚖️。在上述思想的支配下,英克爾斯還通過跨文化研究概括出了一整套個體現代性的具體特征,這些特征歸根到底是人的價值觀及其行為的現代表征。

如果進一步討論代際差異,研究者通常會考察三個效應✋🏻:世代效應、年齡效應和時期效應。世代效應即研究重大歷史事件對某一代人產生的影響;年齡效應考慮個人成長的生命軌跡中的影響因素;而時期效應則為一個階段性時期的社會變遷對所有世代產生的影響。相比英格爾哈特註重世代效應而言,在微觀個體層面上🧣,一些學者更加重視年齡效應,重視人生不同的自我生活經歷對其價值觀及行為方式的作用。他們認為,人的價值觀與行為模式的轉變是個體對其生命軌跡的不同階段進行反思的結果。生活軌跡的改變(例如升職🧚🏻、失業、結婚、移民等)🧑🏽💼,或家庭重大事件的發生😼,如親友的離世、社會重大事件的發生等都或多或少提供了自我反思的契機⛎🧙🏽♀️,進而改變了個體的價值觀與行為模式。經由個體反思形成的價值觀與行為模式🤞🏻,不僅是人們對重大轉變的反應,也會發生在日常生命軌跡中,研究發現即使沒有遭遇人生重大事件,一個人在生命周期中的某些階段5️⃣,個體也會對他自己人生意義進行自覺的反思,由此調整或改變自己的價值觀與行為模式。不過,這一解釋路徑雖然引入了個體視角👲🏿,卻忽視了個體自己沒有意識到的價值觀與行為模式受社會環境影響的作用機製。其實,“代”的研究中,年齡因素從來無法與世代因素真正分離,因為個體的生命歷程與社會變遷是相互嵌入的🧑🏿🦱。由年齡標示的個體生命歷程被深深嵌入於歷史流淌的時間和個人生命歲月所經歷的事件之中👨🏽✈️,同時也被這些時間和事件所塑造👵🏼。

不難看出🧠,不論英格爾哈特的立足社會宏觀層面的解釋🍼,還是英克爾斯的側重個體微觀層面的解釋,其中都存有宏觀向微觀的轉承與觀照,如英格爾哈特的從社會資源到個體社會化🎢🚟,以及英克爾斯的從個體現代化到生命歷程事件的反思。社會與個體因素兩相互嵌、互動甚或融合成為價值觀與行為模式形成和轉變的最直接的雙因果路徑。其實,中國的新生代從誕生時起,就與最近40年來中國崛起過程中的一系列重大歷史事件相伴隨✋🏼。在他們成長的生命歷程裏🧕🏿,裹挾著高速經濟增長⛏、獨生子女政策、教育擴張、互聯網技術、城市化和全球化等林林總總的變遷事件🐙。對這些事件的反應或反思不同🚶♂️,在形塑新生代本身的代特征的同時,也凸顯出他們與前輩群體的代際差異;可以說🔞,正是宏觀層面的社會結構變遷與新生代的個體生命歷程相交織💆🏿♂️⌨️,成就了改革開放以來前所未有的頗具鮮明特色的中國社會的代際群像及其代際秩序。如何真正在社會涵義上理解社會與代、社會與代群體成員之間的伴隨性關系?既往的研究究竟忽略了什麽?這一切都是下面我們所欲討論的問題焦點。

三、社會秩序理論與新生代研究的對接

以往的青年研究大多集中於就青年現象談青年,或從家庭關系層面探究代際價值觀的區別⚖️,至多在機製解釋上強調社會變遷因素🫑。按此路徑所做的研究雖說涉及到青年價值觀及其行為的方方面面🏋🏿,但卻缺乏鮮明的聚焦性,也忽略了與社會整體變遷相關聯的深層價值觀的關註👸🏼。換句話說,零散寬泛,就事論事✷,忽視理論的關照與提升或已成為青年研究領域的通病。比如,目前較具權威的“世界價值觀調查”曾經對數百種價值觀展開過測量調查,而我們的相關研究工作卻依舊停留在泛泛而談、浮光掠影;因此🦻🏻,面對當今中國新生代價值觀的多元及異質樣態,如何在繁多的價值觀念和行為模式中抽絲剝繭就成了研究者必須面對的富有挑戰性的學術大考🧑🏻🦲。

誠然🕜🧃,對青年群體的人生觀和價值觀進行全方位的特征描述十分必要,因為他們代表了一個時代的性格🚣🏻🤳🏻,或代表了中國社會的未來。但是,通過對各種現實可見的青年價值觀及其表現進行掃描而形成的絕大多數見解,在理論的焦點上僅為形式理論(formal theory)的範疇,而不具有實質理論(substantive theory)的觀照意義。亞裏士多德早在《形而上學》一書中就曾強調,某一特定事物的實體是由實質和形式兩相結合而成的🌪;實質是事物組成的材料,具有潛在性;形式為每一事物的個別特征,表現為現實性。比如🔱,全世界所有的蘋果其內在材料(本質)都是果肉🖋;可每一蘋果的大小🍃、形狀和顏色等則不盡相同,這就顯示出蘋果的個別特征(形式)👎🏼。借用亞裏士多德的實質與形式理論,康德將這對概念延展到了邏輯認知領域,隨後🚁,黑格爾又強調了內容與形式的統一🔔。再往後,我們在“社會科學方法”的研討中讀到了形式理論與實質理論兩大焦點的辨析和交織#️⃣,這是內在本質與外顯特征之間的辨析和交織。比如🙍🏼♀️,社會網絡研究中的“關系”是實質,網頂、網差和橋連接等則為形式。顯然,單一地從既有可見事實歸納出的只是形式理論層次🧘🏻♂️,如果缺乏對所有形式理論的總和做出類似“果肉”“關系”這樣的實質理論之提升的話,研究最終只能是一些散落、各抒己見的“個別特征”理論,缺乏本質性聚焦而顯得不完備💇🏼。據此🤳🏻,我們“抽絲剝繭”的目標是找到一個基本能夠統轄新生代各種價值觀念和行為模式的較為宏觀、一般又頗具潛在性的實質理論。

那麽,究竟應該選擇什麽作為這個實質理論?在本文中🕵🏿♀️,我們擬選擇“社會秩序理論”(social order theory)的三大經典傳統作為實質理論♦️,去統攝有關中國新生代價值觀念及其行為模式的聚焦性研究。基本理由包括以下兩個方面:其一👮♀️,在理論上❓,世間凡人,不論青年還是老年人,都篤定為社會之人即關系中人。而關系的存有及其維系自然會表現為一系列具有前後👮🏽、高低🧛、親疏、遠近等不同特征的秩序🈁,這一關系秩序亦稱社會秩序。在這裏,“社會人−關系−秩序”🧗♂️,既是一個可以推理演進的連續統,也是互依共存的“並蒂蓮”。換言之,“社會人”的本質是🕝,人會不由自主地加入到某種約定俗成的社會秩序當中👱;其中🍈,秩序的專橫來自人對一整套連接關系的規範價值的自覺遵從,這些內化於心的規範即成為人的價值觀念。如此🍍,選擇社會秩序理論作為研究新生代人價值觀與行為的一個實質理論有其合理性🏊🏼♀️👎🏿。其二,沿當代中國社會舉國上下一再強調的“穩定發展”的思路出發,將青年及代際秩序研究納入到社會秩序的考量之中具有現實層面的政策基礎。十八大以來,習近平總書記多次強調,滿足人民生活美好願望的基礎在於社會的安全和穩定🦔👨🏼🎤,並將社會穩定👯💂🏽♂️、國泰民安列為中國共產黨治國理政的重要目標🏣。而但凡有關社會穩定👵🏽、社會治理、社會和諧以及共同體研究等都與秩序研究有著密切的關聯。同時🎽,社會秩序向來是社會科學重點關註的議題。社會學直接解釋社會秩序的主要傳統路徑如下。

第一種解釋路徑是政治視角下的秩序👀,強調強製性的權力支配關系是社會秩序形成的關鍵要素。他們或強調既有社會秩序是經由自上而下的約束力而被強製性組織起來的(例如🤾🏼,馬克思主義學者);或強調權力與知識結合後會形成無形的日常支配性秩序(例如🤵🏼♂️,福柯的知識權力觀)。受馬克思主義的影響,許多學者都具體論述過這種統治性的秩序🙆🏽♀️:阿爾都塞(Louis Althusser)關註國家統治功效⏰,認為國家是通過統治精英利用壟斷權力或暴力來維護其利益而形成社會秩序的。葛蘭西(Antonio Gramsic)提出的文化霸權理論🕵️♂️,贊同上層對下層行使至高無上的統治權,但他認為上層的統治權力只有通過贏得下層的許可才能獲得🚳,唯有上下層達成共識的思想才可能真正組織起整個國家的社會秩序和社會整合。相比阿爾都塞對“守夜人國家”(night-watchman state)即作為一種依賴於軍隊、警察和司法系統的壓迫工具的強調而言,葛蘭西更註重“倫理國家”(ethical state)在贏得公民同意過程中所發揮的教育和形塑的角色。社會穩定時期,正是意識形態的教育和贏得同意的霸權,而不是暴力控製權,在形成社會秩序中起著主導作用。最後🤹🏼,福柯(Michel Foucault)在知識與權力的關聯中看到,隨科技(知識)進步或發展,知識權力對社會生活世界及其秩序構成了無所不在的支配與幹預。《規訓與懲罰》一書提出的“知識權力觀”,側重在監獄技術知識的誕生致使權力從肉體折磨轉變為無形的規訓程式🪑;而《性史》一書則挑明不僅存在起控製作用的規訓權力🤵🏽♂️,還存在著具有積極肯定性幹預的生物權力🕵🏻♂️,等等。政治秩序視角提示我們,如果將代際關系秩序納入社會秩序的話語體系👨🏼🦲,我們需要高度重視新生代在權力關系維度上的價值觀和行為模式。研究須包括新生代對國家🔙、政府、職業團體↙️、家庭權威的看法及服從行為。可以從忠誠🪚、信任💆🏿、認同、依附和責任等概念維度著手🕥,對其生活世界展開細致的相關分析👨💼。其中🪠,權威服從關系應囊括主體間的上下級管理與順服關系,也應涉及與意識形態、知識權威☄️、日常治理相關的贊許考量。

第二種解釋路徑是社會團結視角下的秩序,強調社會共享的價值觀和道德規範是支撐或架設秩序的基礎。換言之🫨,社會秩序是普通民眾日常生活的社會基礎🤌🏼,共同協商、共同治理或共有的傳統與習俗、宗教信仰,以及後物質時代“共享經濟”所體現的人們對生態型美好生活的向往等等🚶♂️,都會促進社會成員整合成一個秩序共同體🧑🏽⚕️。在經典社會學中,文化視閾的社會秩序與迪爾凱姆、帕森斯緊密聯系在一起。迪爾凱姆在關於“道德與權力的科學”“職業倫理和公民道德”的系列論述中,一再提到社會是一種道德現象👱🏿♂️;職業倫理系統可以對經濟活動產生一種道德上的控製。假如沒有道德約束👨,“個人欲望本質上是無止境的”👩🏽🦰,國家的角色“就是號召人民以一種道德的方式去生活”💶。帕森斯認為👩🏻🦼➡️🏊,社會和諧需要一種基本價值觀的共識,尤其是有關社會建構規則或道德意義的共識📵。這一“秩序”視角提示:(1)民間傳統的以及當下主導並為社會共享的道德規範是影響新生代價值觀念和行為模式的重要因素之一🧑🦰;(2)作為當下的青年人群,新生代的價值觀和行為模式同社會共享道德規則是否一致📻、能否形成共識應構成未來研究一個重要考量;(3)中國社會傳統的道德規則(如“家國同構”“孝順”“中庸”“節儉”“仁義”等),改革開放前大公無私的道德話語和改革開放後的國家−社會−市場話語,以及職業團體的規則規範,凡此種種都將構成該視角下被納入的關鍵變量。

第三種解釋路徑是經濟互惠視角下的秩序🌚,強調理性人進行互惠平衡交換或契約性合作是達成社會秩序的基石。即社會秩序基於競爭市場中人們有意/無意進行的理性🪜、互惠的利益交換或合作。霍布斯(Thomas Hobbes)的社會契約論認為🪡,理性人通常會將他們本身的自由讓渡給第三方(國家或市場)👈🏿,依靠其實現公共秩序🥊,以確保社會契約的穩固。這類讓渡或是交換所形成的契約,提供了一個在市場中的競爭關系,由於競爭雙方或多或少存在彼此的共同利益,因而一定存在最低限度的社會合作。而帕森斯主義提供的互惠理論的另一視角認為👨🏻⚖️👩🏼🍳,社會秩序的出現並非完全取決於人們精心設計的、有意且無窮盡的純物質利益交換,它通常也取決於人們無意識的職責和義務👨🍳。如果沒有相互間約定俗成的承擔責任−義務的聯系📿,如代際間的責任感,社會就無所謂秩序,本身亦不復存在。比較來看🧔🏿,以霍布斯為代表的有意識的讓渡理論😐,註重利益(money)算計而形成的契約秩序🤑;而歸屬在帕森斯主義文化理想中的互惠視角📟,則側重無意識交換中由一套約定俗成的責任與義務達成的契約秩序。兩種不同的緊緊圍繞契約秩序展開的理論對我們的啟示是👩🦼➡️,在社會秩序的框架下🧙🏿♂️,研討新生代價值觀和行為方式時,除了關心青年的權威服從、他們與社會共享價值觀的契合程度之外🎯,還應該考察:(1)涉及經濟利益👵🏼、金錢價值🙎🏽♂️、地位榮譽的相關價值觀和行為模式。在這方面與新生代最為相關的是他們怎樣消費以及工作賦予他們的意義−即在掙錢(工作)與花錢(消費)的兩維中考察若幹議題;(2)集體共同利益的讓渡或利他合作精神與行為;(3)責任和義務及由此而生的“厚”情感等這類屬於代際間精神層面的互惠交往。

從三種理論解釋中剝離出的這三大塊領域🐘,聚焦維度可清晰地簡括為:政治視角−權力支配💦;社會團結視角−(共享)道德規範🚄;經濟視角−(互惠)物質利益。盡管這依舊無法窮盡新生代所有可能的價值觀和行為模式𓀚📋,但將社會科學聚焦社會秩序的三大理論傳統納入我們的考量💅🏽👨🏿🎨,可以在理論和實踐(操作)意義上深入並提升目前中國青年研究及與其相關的代際關系研究👨🏿🦱。反之,將代際關系秩序納入到更為宏大且重要的社會秩序層面,對解決現實的社會矛盾✍🏿、維護社會穩定亦有現實意義。采取如此學術立場的理由在於:(1)代際關系抑或青年本身−無論是“社會代”還是生物學的“親子代”−的好壞、代際傳遞是否順暢直接反映一個社會是無序還是有序,代際關系與社會秩序間的緊密聯系是不言而喻的🫳🏼;(2)一些青年體現的亞文化🧚🏻,僅為他們生命歷程的某一年齡階段所特有的現象,隨年齡的增長會自然消失(如,追星粉絲族⛴、沉溺網絡遊戲等)。這些與世代效應🧒🏿、時期效應無關⚽️,也屬於基本無礙於整個社會秩序的亞文化特征。因此,這方面的研究在理論層次上仍局限於形式理論,而不具有宏觀社會科學的實質理論意義📸。但是🧑🏻🎨,如果能用社會秩序理論去對接新生代價值觀與行為研究,就可能使原本零散而無法歸類的新生代價值觀念與行為方式的研究統轄在或聚焦於“社會秩序”的主軸之下;並通過將“秩序”成為本質來整合或提升現有研究的理論高度。

四🍏🚿、文化結構與新生代價值觀念和行為模式的路徑關系

(一)文化社會學視角的援引

一如青年研究不能缺少代際社會學的視角🕵🏼♀️,舉凡涉及青年價值觀和行為模式的研究,文化社會學同樣具有連城之價👇🏽。一方面諸多青年現象本身就是一個群體亞文化現象,另一方面價值觀和行為模式更是廣義的文化之題中的應有之義。進一步↔️,如果結構解釋常常涉及因果規律的解釋🤸🏻♂️,那麽文化社會學註重意義和過程的揭示與詮釋。具體到新生代價值觀念與行為模式的關系解釋,我們則可以將文化社會學的詮釋立場理解為:對行為模式的意義揭示ℹ️,就等於昭明該行為模式背後所潛藏的價值觀念;或者說,一種行為模式常常是其內在價值觀念的外在表征🪁。在過往的分析中↖️🧛,研究者大都秉持這樣的前提假設▫️:“人們內在的價值觀念👭🏼,決定或左右了其外在的行為表現”;文化社會學的意義詮釋視角👺,則會在援用這一假設前提之下指出👩🦽:行為背後的意義往往就是人內心潛藏的價值觀念。由此,諸多文化論述其實早已從實踐角度提供了多種分析視角和路徑,以展示價值−行為之間的動態的因果互構關系⚉。由易於捕獲的客觀外顯行為表現去發現內在的價值觀念,看似是一種便捷可行而具科學性的研究主張🙉🖕🏻,但一直以來這一研究路徑還是在不同程度上為既有的研究所忽視,或即使存在某些默認(比如📨,世界價值觀調查的不少題器就是用行為來表征內在價值觀),研究者也多半沒有意識到或沒有挑明其間恰恰具有文化社會學的學理依據🧑🏻🦯。此外,在社會秩序理論導引出的社會團結解釋中🗿,我們將共享道德規範作為對比參照的想法同樣是一種文化的援引。也就是,將現有新生代價值觀和行為模式同整個社會共享的深層價值觀及道德規範作比較分析。由此凸顯青年與整個社會主流的異同,有利於為建構和諧社會做出某些切實可行的政策性建議。

比較而言💲,可能更重要的是,在下文中我們擬引入“文化結構”這一中間變量🌅,由此重構“社會變遷導致價值觀和行為模式嬗變”的因果解釋框架。

(二)作為中介傳導的文化結構

什麽是文化結構?文化結構“是指社會結構的內在力量。那些潛藏的可以在無意識狀態下指揮行動者行動的一整套內在(內心)的意義符碼”🤹🏿♀️✵。具體可理解為💕⏸:(1)通俗地說,文化結構就是一套類似“好的、壞的”“漂亮的、醜陋的”“真的💹、假的”等支配判斷和行動的二元符碼。它們是我們自幼習得的一套形容詞🏋🏻♂️,一套業已學會後無需一遍遍再學、再思考便能無形指揮行動的判斷標準😫。在這層意義上它們等同於行動背後的潛在價值觀念或看待事物的根本態度🧑⚖️。(2)深裏去想👲🏻,不同體製下的國家和社會,其內嵌於社會結構的力量顯然與各自不同的執政理念、意識形態以及社會深層價值觀等密切相關。文化結構雖然不是簡單的二元符碼🤎,但卻一定是在二元符碼基礎上發展出的多元話語體系。這種由意義符碼組成的話語體系不僅各個民族−國家存在差異(即我們所說的文化差異)📯,而且同一國家或民族在其發展的不同階段也迥然不同🤦♂️。(3)由字面意思解讀,文化結構也有文化本身即為結構之涵義。一如費孝通提出的鄉土社會的“差序格局”概念一樣🗿,意識形態、價值觀念同樣是一種層化的存在。比如,社會也好❤️,群體抑或個體也好🩹,都會依重要性或內化程度的差異,將價值觀區分為深層價值觀、一般價值觀、邊緣價值觀等層級,類似於“差序格局”之結構🚗。一般來說,社會深層價值觀念是那些滲透於心的不易變化或不願改變的觀念🦗,如“續香火”的傳統價值理念就一直是中國鄉間根深蒂固的深層價值觀,1980年代實施“一孩”政策後的很多年裏,民間的變通策略可謂花樣繁多。相對而言🏦,一般或邊緣價值觀則可能隨時在“為我所用”的環境下加以改變💐。(4)就此而言🫢,導致代際差異和代際沖突的根源,應該歸結於代際間深層價值觀及行為模式上的差異。換言之,代際區分的根源是深層價值觀上的差異,而各代深層價值觀的源頭多半來自他們成長期所處的社會環境,以及與環境相契合的主流意識形態語境🚋。事實上🧜🏽♀️,正是外在於人的意識形態語境培養塑造了一代人內在的深層價值觀念。因而,文化結構其實包含兩部分內容:一是“由外向內”(outside in)的由符碼📍、話語和製度組成的社會意識形態語境(context),它們是人們內在價值觀形成與改變的源頭;另一是“由內向外”(inside out)支配人行動的價值觀、理想抑或信仰。大多數研究更多關註後者,也就是說研究者常常看到了價值觀對外在行為的支配作用;但往往忽略前者為後者的原因,即忽略社會意識形態語境對於價值觀的影響。重視前者與後者之間的因果路徑將構成本文的一個重要立論➡️。

換言之,我們認為現有理論看到的社會變遷(社會歷史事件)引發青年價值觀和社會行為塑造及轉變的因果機製解釋,忽略了社會結構變遷如何傳導到微觀個體的中間性動員💾、學習或接受過程7️⃣🧑🏻🏭;這一傳導過程完全可用“文化結構”概念去界說。如前所述🆕,通過闡釋文化結構的意涵及要點✦,我們在文化結構的潛在性中,意識到外顯的社會現象或行動是受價值觀影響的🧑🏻🦱;在文化結構的階段性特征中,觸摸人的價值觀及其行為模式會隨不同階段的文化結構而呈現變化;而在文化結構的內核剝離中𓀉🙋🏽♀️,推及到深層價值觀的差異才是代際差異之根本的同時😻,註意到“由外向內”的整體性社會意識形態語境對個體或群體深層價值觀念的形塑,最終引發出“由內向外”的亦即深層價值觀對行為現象的支配。

如此🧖🏿,由文化結構的潛在性🕵🏼♀️、階段性推及深層價值🤙🏿🧑🦳,再由深層價值的淵源追溯到不同製度環境的社會意識形態語境之後,聚焦當下的中國社會就容易發現🧚🤹🏼,新生代的價值觀念和行為模式無論具體形態如何,都必然受到社會變遷過程中的傳統文化🟫、社會主義革命/建設文化以及改革開放以來的社會主義市場文化這三套互有關聯但又各富特色的話語體系影響👨🏽。這三套話語體系對應於中國社會的不同歷史發展階段🤏🏼:傳統本土話語對應近代之前較為簡單的農耕社會;社會主義革命和建設話語創設於新中國成立前後;市場話語則與1978年後開啟的改革開放相呼應。但在傳承與創新🏄🏻♀️、傳統與現代的交織中☛,這三套話語體系作為“由外向內”的文化結構自然會共存於當下的中國社會,並支配和影響著今天每一位置身其中的中國人及其價值觀和行為模式。

如果從“社會代”意義上說🩲,那麽在世代效應📘、年齡效應的影響下🔀,這三套共存於當下的話語體系(也稱意識形態語境或文化結構)對接受者來講存在著時期效應的區別👱🏽。即老生代(新中國成立前出生的一代)😨、中生代和新生代分別對三套不同話語體系的接受程度是不一樣的。換句話說🧋,老生代🛤、中生代和新生代的差異說到底是各自所持或秉承的話語體系之區別;具體又表現為各代人執守的深層價值觀和行為模式的差異。我們相信👷🏼,對這些構成中國社會“文化結構”的深層話語進行代的甄別並對它們的占比差異進行分析,就能夠在揭示新生代價值觀和行為模式的淵源方向上🤾🏼♂️👳🏿♀️,為相關議題的機製解釋提供新的視角和新的發現。顯而易見,形成這三套文化結構迭代而生的動力來自1949年後社會經濟技術結構的迅疾變遷;但是,一旦社會經濟技術結構的變遷催生出較為穩定的“文化結構”後😅,作為主導社會話語體系的“文化結構”就成了孕育社會大眾的價值觀和行為模式的直接源泉,這是一個“從社會話語到個體/群體理念”的自上而下動員、自下而上的接受與選擇的過程🧖🏼♀️。現有的結構解釋比較熱衷結構變遷引起價值觀變化的兩端點解釋→🤽🏿♂️,但卻忽略了其間整體社會的“文化結構”的形成👨🏼🚒,也沒有看到其間確實存在著的文化傳導過程☞:

經濟技術結構變遷−(社會)“文化結構”形成和變遷−(個體/群體)價值觀及其行為模式變動

在這條解釋鏈上🚣🏿♀️,我們突出強調了由歷史變遷的傳遞而形成的能夠支配和統治整個社會思想走向的“文化結構”👱,當下中國社會,它包括了前述三套形成於不同時期的話語體系。個體或群體在接受這些文化結構話語符碼方面的取舍(認同)及程度的不同🙆🏿,自然會表現為不同代群體及其成員的差異。其中還需要指出的是🥽,在新時代以頂層設計為主導的社會治理環境下🛃,這樣一種“文化結構”的傳導過程似乎更容易實現🦨🏯,因為強國家動員的力量從來對社會治理都行之有效🧝🏻👉🏿。新生代雖然出生於市場話語體系占主導的改革開放年代🧑🏿🦰,但在他們的社會化過程中一直受到父輩及祖輩的教導、學校和國家意識形態的灌輸。因此,他們的價值觀和行為模式基本上不會與中國社會共享的三套“文化結構”相脫離。比如,新冠肺炎疫情前由互聯網刮起的“佛系青年”風,從表面上看是90後新生代具有了與“共享”“輕奢”“隨遇而安”相結合的傳統儒家文化的價值觀及其行為特征,但他們對小黃車、民宿、閑魚、順風車等共享經濟的熱衷,卻或多或少是帶有崇尚社會主義集體話語元素的特征;而在他們對優衣庫、無印良品等體現輕奢消費的追捧中,同樣也有體現個性的市場導向的價值元素。

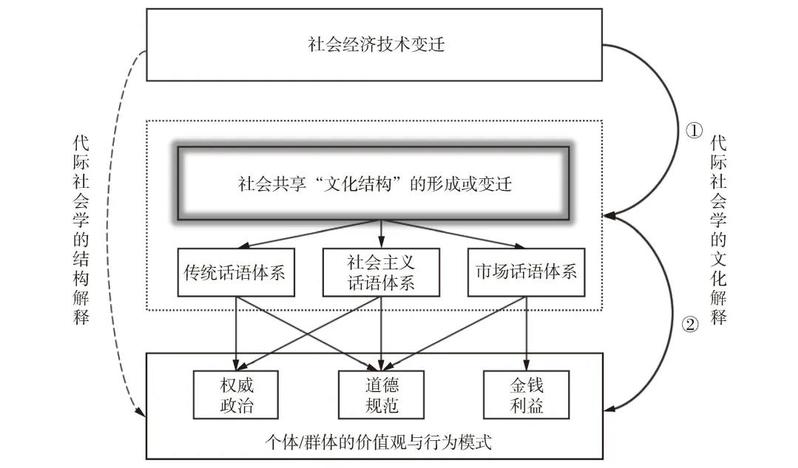

結合既有文獻👳🏼♂️,加入由“社會秩序理論”剝離出的三維度的價值與行為取向🙇🏿,再納入由“文化結構”概念推演出的現時並存的三套話語體系,我們最終能夠建立圖1所示的理論解釋路徑🏌🏿♀️。

圖1 文化結構對新生代價值觀和行為模式的影響路徑

圖1對比了代際社會學的結構解釋與文化解釋兩種不同路徑𓀃。如圖左虛線部分所示🧑🤝🧑,在結構解釋路徑看來,社會經濟技術變遷直接導致了新生代價值觀與行為模式的形成和變動🧑🦯➡️;而如圖右實線部分所示,文化解釋路徑則認為,社會變遷首先引發的是社會共享的“文化結構”的建構📍,此後文化結構中的話語符碼通過被動員和被選擇🏃♀️➡️,才最終作用於新生代的價值觀念和行為模式。顯然🧑🧒🧒,將文化機製放在重要的中介位置而提出的“文化結構”解釋模型,對解析新生代價值觀與行為模式背後的深層原因更富現實支配性。我們強調文化的中介因果路徑,首先是因為文化解釋在代際社會學結構理論中長期被忽視;這不僅忽略了社會共享價值觀、道德意識或意識形態向年輕一代的傳輸過程🗿,也忽略了青年群體自身對自上而下的主導文化的選擇接受過程。當然👩🏻🍳,作為一項富有挑戰性和探索性的研究👩🏿⚕️,本思路的提出只是研究工作的第一步,在未來的研究中我們將借用定性的田野調查以及借用網絡大數據的詞頻和歸類分析,沿此思路開辟不同於以往的多元解釋路徑。其中🏫,文化結構的導向性作用將成為解讀人類價值觀和行為方式形成和變化的實用性理論工具。

五👩🏿🔧、結語🅾️👨🏻⚕️:幾點未盡的說明

在前文中,我們指出了現有的青年價值觀及行為模式研究中存在的兩大疏失:其一🖐🏻,既有研究缺乏聚焦性的實質理論。為此,本文將代際秩序納入社會秩序的考量中,具體說我們從權力遵從💽、規範共享和利益契約三大經典的社會秩序理論出發,觀照相對零散的青年及代際關系研究。其中,“秩序”作為本質要素,突破了原本對青年亞文化群體的研究囿於中觀或微觀層面的局限。這一提升所彌補的“忽略”,在圖1中顯示為“新生代價值觀念和行為模式”研究的三個未來考察方向,目標是把林林總總的青年價值觀及行為模式研究收窄到與社會整體相關的維度上🫲🏼,在因果鏈條上,它們處在“果”的位置🎚🧾。其二,既有研究在因果機製解釋方面👃🏿,忽略了“文化結構”對社會成員個體或群體價值觀和行為模式的傳導和塑造。因此,在常規的宏觀經濟結構變遷引發微觀個體價值觀形成或變動的共識性理解中,本文借助文化社會學理論工具,增加了“文化結構”這一中介傳導維度,以完善既有的因果解釋路徑✌🏼🧝🏽。該理論模型🤳🏻,盡管尚未有實證資料的支持,但大致形成了下述富有想象又不失操作性的思考⛸。

在本文中,通過明確文化結構的概念,我們將其區分為“由外向內”(社會意識形態話語體系)和“由內向外”(個體或群體的主觀價值觀念)的兩大路徑,並認為當下中國社會共存著三種“由外向內”的意識形態話語體系:傳統文化♚、社會主義文化和市場文化🦌;不同代群體的價值觀差異🙍🏽♂️,本質反映的是不同代對三套社會意識形態話語的接受程度或內化程度之差異。那麽,未來的實證研究如何獲取這兩大不同路徑的“文化結構”?對此🧛🏿♀️,在具體的研究方法上是有差別的📆。“由內向外”路徑所指的價值觀(內)和行為模式(外)的資料或數據,可以用問卷調查或質性訪談等常用方法獲取🎊;而“由外向內”路徑所指的社會意識形態話語(外)的資料則可以通過傳統的文獻法進行二手資料分析(如政策文本🫄🏽、核心報刊文獻及教科書等)🥧🫰🏽,或通過新興的機器學習、數據挖掘分析技術,對電子(網絡)文本(如微博、google書籍數據庫🐨、百度熱點詞頻等)進行話語數據的采集。這種方法涉及到不同話語資料的“關鍵詞”捕獲,涉及到三種影響價值觀形成與變動的社會意識形態話語體系的具體概念的定義和操作。

在這裏📿,傳統文化話語體系主要指中華民族在幾千年的發展過程中積澱下來的儒家倫理思想。不管承認與否👶🏻🦹🏻♀️、知悉與否🙎🏽♂️,都改變不了儒家長期作為中國主流意識形態思想的存在,也改變不了它作為中華文化基因至今仍在影響著中國人的價值觀及其行為模式的現實♨️。其中包括以血緣家族本位為“五倫”的人際關系或社會倫理規範💍,以宗法製度及上下尊卑為“禮”的社會秩序🥫,以天下大同為和諧精神的價值目標等。社會主義話語體系意指在新民主主義革命和社會主義革命與建設時期所形成的以馬克思主義理論傳統為標尺的🧖🏼♀️、具有鮮明的集體主義取向的社會意識形態。就其與奪取政權的革命時代以及計劃經濟或再分配時代相聯系的主導方面而言🍌,它是“一種以國家為載體實現經濟平等價值的平均主義”的意識形態思想體系🔞。包括均貧富➾、個體服從或依附組織、國家與集體本位等的平均主義思想🍙。20世紀80年代後📭,在社會主義話語體系中🤧,加入了諸多打破平均主義的市場經濟話語以及全球化背景下的治國理政話語。由此形成的市場話語體系則與改革開放🤲、進入WTO或經濟全球化息息相關📞,它包括對實踐觀👨🏿🦲、經濟利益取向的發展觀、市場競爭技能以及中國特色社會主義市場經濟等相關話語的強調。由於本研究鎖定在已經成年的新生代,我們認為🦛,正是這三類“文化結構”(外在話語)的共存對他們成長期的價值觀及行為模式起到了重要影響。改革開放後出生的新生代,盡管是在市場話語體系的直接熏陶中長大,但他們的關鍵社會化過程不免會受到其父輩和家庭經歷過的社會主義話語體系的哺育🍪,同時長期作為中華民族“根文化”的儒家倫理環境也或多或少會在其間發揮作用。

如果說科技變革是推動現代化進程的驅動力的話💅🏼🎳,文化價值觀念的現代化則是一個民族最深層次的現代化;而青年(新生代)人的價值觀及行為模式的形成或走向關乎我們民族的未來。作為中介導向的文化結構被置於宏觀社會變遷與微觀個體價值觀/行為方式之間🍙,顯然在提升文化重要性的同時,也能夠為因果機製解釋開啟不同路徑。不過,本文提供的文化結構和社會機製僅存在表面上的相似性💗。換言之,我們更傾向於將文化結構看作為“過程”而非“機製”;或者即便被當作“機製”,也是一種生成性社會機製💁🏿♂️;因為它是在新生代價值觀和行為模式的形成過程中發揮其功能的👈🏿。一言以蔽之,社會意識形態話語(文化結構)是通過一系列動員👩🏽🔧、學習過程🧘🏼,才內化為個體/群體的價值觀而支配外部行動的。

〔本文為國家社會科學基金重大項目“代際社會學視野下中國新生代價值觀念和行為模式研究”(19ZDA145)的階段性成果〕

圖文編輯 | 張家豪 楊潔