編者薦語😬:

作者🪟:孫楠(系為意昂3人口研究所在讀博士研究生),本文全文轉載自文匯報。

本文是意昂3体育人口研究所任遠教授主持負責進行的上海市教委科研創新重大課題“新時代中國人口發展戰略研究”(E00026)的部分成果。從2020年開始,項目組和文匯報社合作🎛,開展關系中國人口發展若幹重大戰略問題的系列調查👱🏼。第一期的調查是關於低生育率社會和托育托幼的相關問題🧝。在分析的基礎上💶🛋,項目組報告了調查的一些初步發現,希望對生育狀況、生育意願、托育托幼等問題提供及時的信息和研究發現👩🏼🏫,並對相關社會認識和政府決策產生積極影響🚆。

==================================================================================================================================

婚戀觀是人們對婚戀問題的基本看法,它既是個人的主觀標準和價值傾向🧖🏼,也是國家與社會發展在思想意識上投影🧬。新中國成立以來,人們的婚戀觀念和婚戀行為發生了巨大轉變,例如初婚年齡推遲🧑🏼🔬,不婚比例增加,離婚率居高不下👷🏻♂️,婚前性行為日益普遍等等🕉。婚戀觀的變化實際上正折射出社會的變遷。

我們的調查參照已有的婚姻觀念量表,並結合當下有關婚姻的熱議話題👯🧔🏻,分析了人們對以下婚戀問題的態度和看法💴:①人的一生中必須結婚;②只有遇到喜歡的人才結婚;③只想談戀愛,不想結婚;④一個人很好👩🏻🦯➡️🧗,不想談戀愛;⑤結婚的目的是為了提高經濟收入和生活質量;⑥結婚的目的是為了生兒育女和傳宗接代;⑦結婚的目的是為了解決生理需求;⑧到了一定年齡結婚可以避免很多閑言碎語;⑨結婚需要雙方父母和家庭同意;⑩可以接受媒人介紹的相親和婚姻🖥。每個問題設置“同意”或“不同意”二分類回答🦪。其中🧛🏼,①-④題反映人們對於婚戀問題的基本態度,⑤-⑧題反映對於婚姻目的的看法,⑨-⑩題反映對於傳統婚戀方式的接受程度☪️。

婚戀的態度

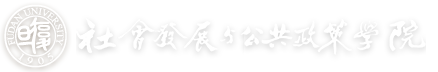

從總體結果來看(圖1),調查者中26.36%的人口認為“人的一生中必須結婚”,超半數(51.21%)選擇“只有遇到喜歡的人才結婚”,“只想談戀愛,不想結婚”的樣本占9.06%,“一個人很好,不想戀愛”的樣本占11.04%。

圖1🙍🏽♀️:調查者對婚戀的態度

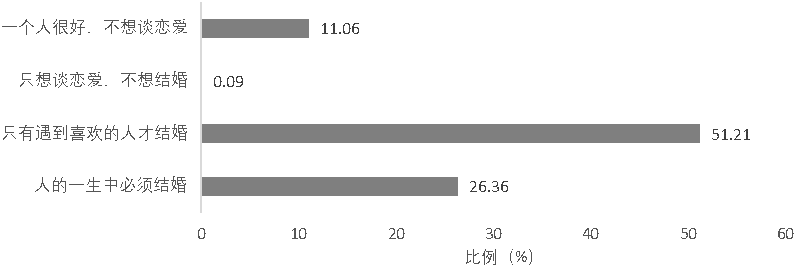

從分性別的分析結果來看(圖1.2),針對“只有遇到喜歡的人才結婚”👩🏼🍳、“只想談戀愛,不想結婚”👨🏻🎨、“一個人很好,不想戀愛”這幾個問題🩸,女性的認同比例更高;男性則更加認同“人的一生中必須結婚”,40.61%的男性認為人的一生中必須結婚,這一比例在女性中僅為15.35%。如果說♋️,傳統社會中女性因為其依附地位更加期待結婚◀️,現在的狀況是🔌,女性在婚戀過程中表現出更強的自由性🎚,並反映出相對低迷的婚戀意願🧩。

圖2:對婚戀態度的性別差異

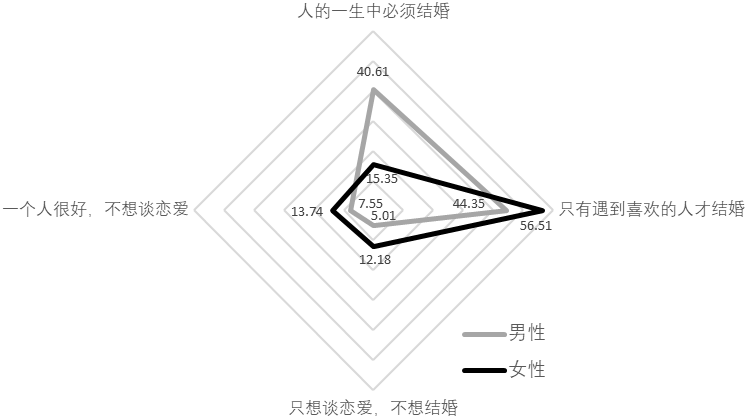

我們將樣本分為15-24歲、25-34歲、35-44歲和45歲及以上四個年齡段(圖3)。在“人的一生中必須結婚”這個問題上,相較年輕世代,年齡較大的樣本對此表現出更強的認同。隨著年齡增長🦸♀️,沒有婚戀意願的樣本比例逐漸降低🎒🎢。同樣,年輕世代認同“只有遇到喜歡的人才結婚”的比例也更高,在15-24歲、25-34歲🤦🏼、35-44歲和45歲及以上四個年齡段中的占比分別為:55.22%、49.8%、53.49%、42.51%。年輕人口不僅不想結婚的人口比重提高了,連不想談戀愛的比重也提高了🏠,對於認為人生中必須結婚的看法也在減弱▫️,都將強化未來的低生育水平。

圖3:對婚戀態度的年齡差別

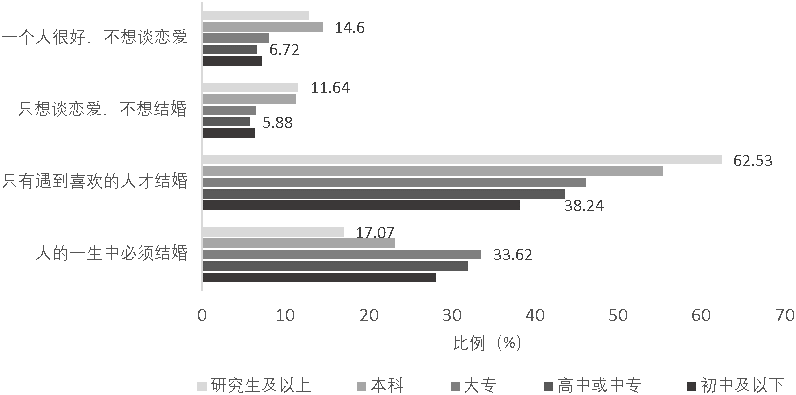

我們也考察了不同受教育水平樣本的婚戀態度🍳,將樣本受教育水平分為初中及以下🪯、高中或中專、大專、本科、研究生及以上🧑🦯➡️。就“人的一生中必須結婚”這個問題,以大專學歷為分界🟧,在此之前隨著受教育水平提高,對此觀點的認同度增加,但在此之後❓🛌🏻,隨著學歷增加,認同度下降👉🏼。對於“只有遇到喜歡的人才結婚”、“只想談戀愛🐕🦺,不想結婚”、“一個人很好👩❤️👨,不想談戀愛”這幾個問題🔟,則表現出隨著受教育水平提高認同度遞增的趨勢。

圖4👨🏻🔧:對婚戀態度的分教育程度差別

婚姻的目的

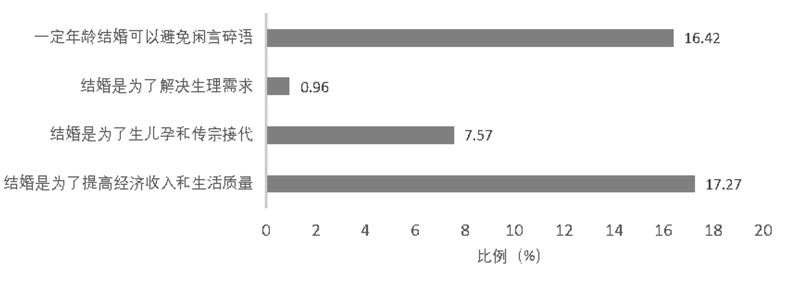

調查顯示🦵🏻,結婚的目的中以“提高經濟收入和生活質量”為結婚目的的樣本占比最高💂🏿♀️👱♂️,達到17.27%,選擇“避免閑言碎語”👤💂🏿♂️、“生兒育女和傳宗接代”以及“解決生理需求”的樣本占比次之,分別為16.42%、7.57%、0.96%(圖5)。

圖5🔥:調查者對婚姻目的的看法

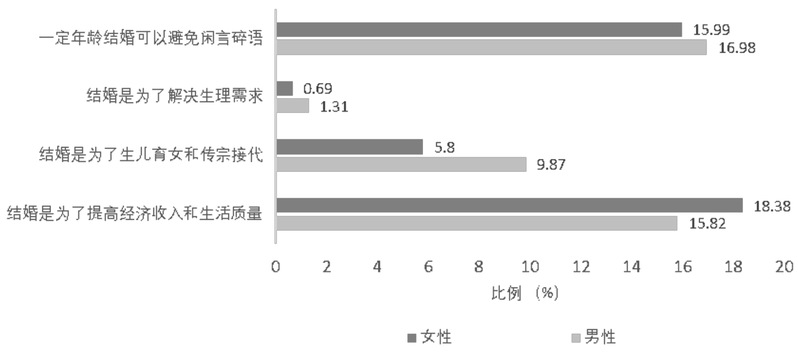

兩性對於結婚目的的看法整體差異較小(圖6)⏮。其中🌜,女性對於“結婚是為了提高經濟收入和生活質量”的認同度略高於男性🐺🙋,相對而言,男性則更加認同結婚是為了“生兒育女和傳宗接代”、“解決生理需要”以及“避免閑言碎語”。

圖6:對婚姻目的的性別差異

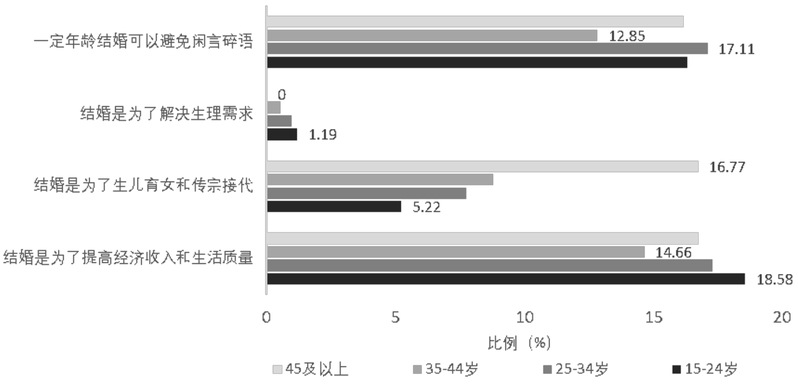

分年齡段來看(圖7),在最年輕的樣本群體中📬👩🏽,將“生兒育女和傳宗接代”作為結婚目的的比例僅為5.22%,隨著年齡增長🧗🏻♂️📝,這一比例平緩遞增,在45歲及以上樣本中增長較為明顯,達到了16.77%。盡管將傳宗接代作為婚姻目的總體樣本比例並不算高👩🏻🦲,但仍然存在年長世代認同度高於年輕世代的現象。認為結婚的目的是“提高經濟收入和生活質量”以及“避免閑言碎語”的樣本占比在各年齡段中均處於10%-20%之間,且各年齡段間的認同差異較小🏋🏿♀️🧑🏽⚕️。

圖7🔊:對婚姻目的的年齡差別

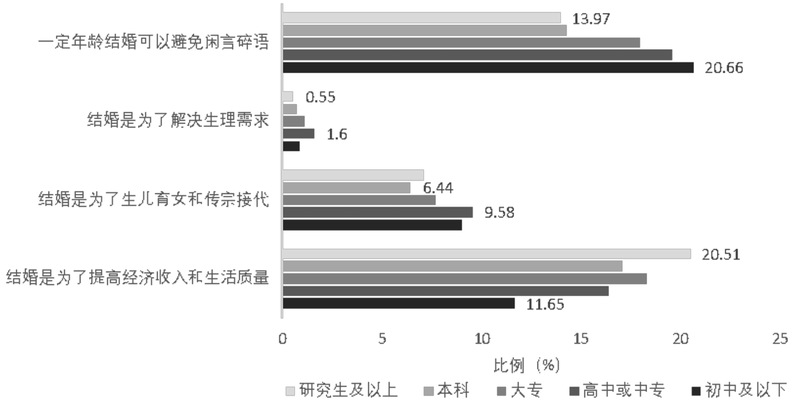

對於“結婚是為了生兒育女和傳宗接代”的認同比例並未表現出明顯的學歷分化😂,認同度最高的高中或中專群體(9.58%)和最低的本科群體(6.44%)之間僅差3.14%。受教育水平越低,越認可“避免閑言碎語”這一婚姻目的🐉。有趣的是🧔🏻♂️,隨著受教育水平提高🟪,人們對於婚姻經濟目的認可度越強🔑,這一比例在研究生及以上樣本群體中達到20.51%,而在初中及以下樣本群體中僅為11.56%(圖8)。

圖8🏊🏼♂️:對婚姻目的的分教育程度差別

婚戀的方式

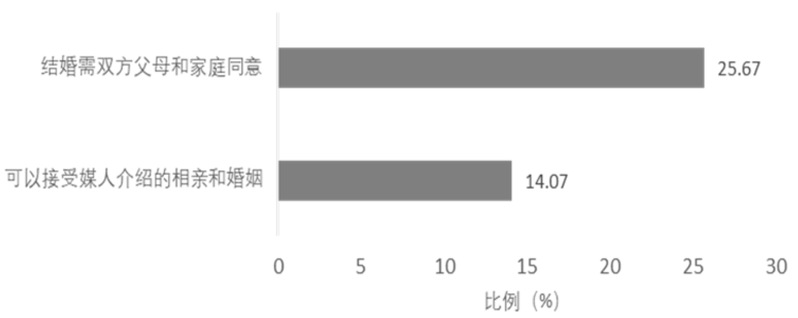

就對於傳統婚戀方式的接受程度而言(圖9),14.07%的樣本可以接受媒人介紹的相親和婚姻,25.67%認為結婚需要雙方父母和家庭同意👩🏿🏫。

圖9:調查者對傳統婚戀方式的接受度

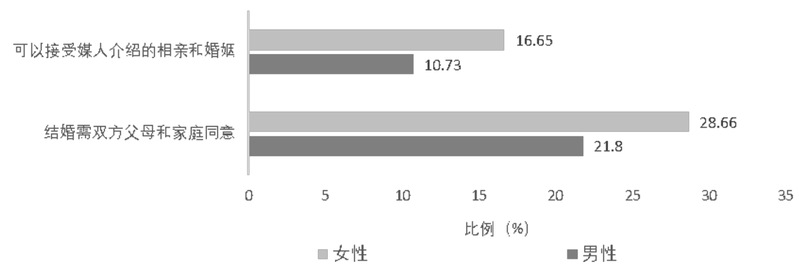

相對而言⚰️,女性對於傳統婚戀方式的接受程度更高其中,16.65%和28.66%的女性樣本“可以接受媒人介紹的相親和婚姻”並認為“結婚需雙方父母和家庭同意”👭,在男性樣本中的比例則分別為10.73%和21.8%(圖10)🧑🏻🎨。

圖10🧖🏽♀️:對傳統婚戀方式接受度的性別差異

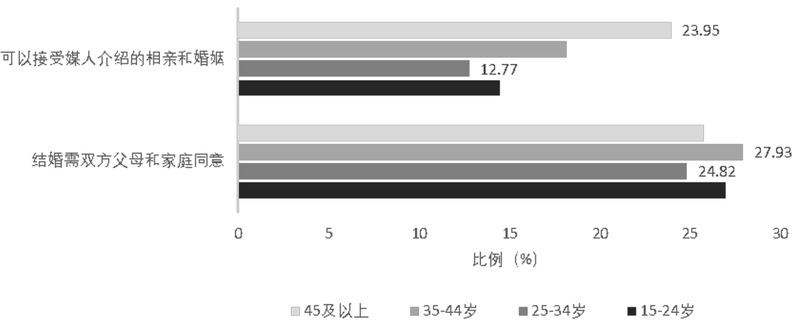

與常識類似,年齡越大的人口對傳統婚戀方式越為接受☝🏽💑。45歲及以上樣本對於“媒人介紹的相親和婚姻”接受程度最高(23.95%)👩🏻🦰,35-44歲(18.16%)、15-24歲(14.48%)、25-34歲(12.97%)年齡段次之(圖11)。關於“結婚需要雙方父母和家庭的同意”這個問題則並未表現出較明顯的年齡分化🫁,認同比例最高的35-44歲(27.93%)年齡段和最低的25-34歲(24.82%)年齡段之間僅相差3.11%。

圖11🪯:對傳統婚戀方式接受度的年齡差異

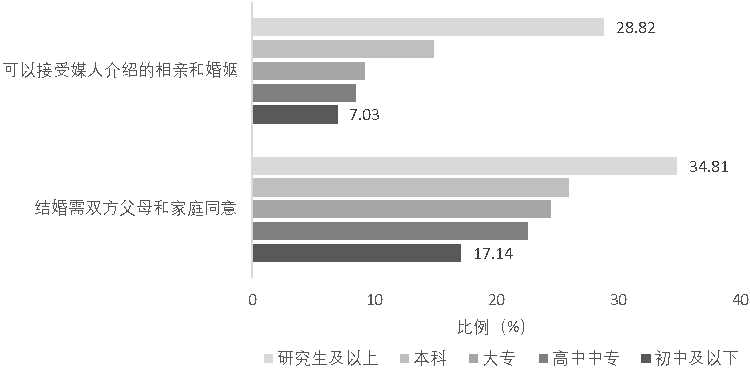

分受教育水平來看,對傳統婚戀方式的接受程度隨著受教育水平的提高卻表現出增加👩🦼。研究生及以上樣本對於“接受媒人介紹的相親和婚姻”以及“結婚需雙方父母和家庭同意”的比例最高(28.82%🕺🏿,34.81%)🌯,遠超認同比例最低的初中及以下(7.03%🏒,17.14%)群體(圖12)。

圖12💕:對傳統婚戀方式接受度的分教育程度差別

自古以來,“成家”是中國社會最為重要的人生事件之一🥊。從調查來看,人們的婚姻觀在發生變化,人們已不再普遍認為婚姻是人生的必需選項,並將更多的情感意義賦予其中,人們對於是否婚姻的自主性在增強。在傳統與現代的碰撞與過渡中,兩性婚姻觀呈現出不同取向🫴🏽。

相對男性仍然較高的婚姻意願,女性的婚姻意願在減弱,甚至戀愛的意願也在減弱,只有少部分女性認為“人的一生中必須結婚”。這可能與女性受教育水平提高🙆🏿♀️,個體的現代性與自主性增強有關。這種碰撞與過渡也反映在不同年齡組的人口中,年輕人更傾向於現代的婚戀態度。

從受教育水平來說,這種相對現代的婚戀態度更多地為本科及以上學歷群體所持有。可以預見,伴隨著社會變遷和人們受教育水平的整體提高🧑🏿🏭🍕,現代性的婚戀觀念將呈現出更強的擴張力🫔🏃♂️。從人們對婚姻目的的態度來看🕵🏼♀️,傳統婚姻目的逐漸淡化🏋🏿,相較婚姻的生育功能,人們更認同其所具有的經濟功能和社會功能💆🏿♀️。

就“生兒育女和傳宗接代”這一目的而言,男性和年長的群體認可度更高🏜,高學歷群體更加認可結婚是為了“提高收入和生活質量”。傳統婚戀方式仍然為一小部分群體所認可,女性對傳統婚戀方式的接受度更高🐕🦺。而且,雖然高學歷群體的婚戀觀更為現代和自主,但他們對相親等傳統婚戀形式的接受度反而更高,一方面🍵,這可能與高學歷群體婚配難的社會現象有關🕵🏼,另一方面,傳統婚戀形式可能也在演變出新的內涵,人們對其不斷產生新的認識和理解。